半个世纪过去了,发生了多少翻天覆地的变化

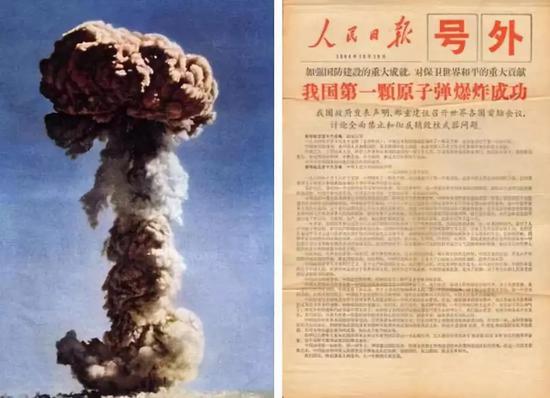

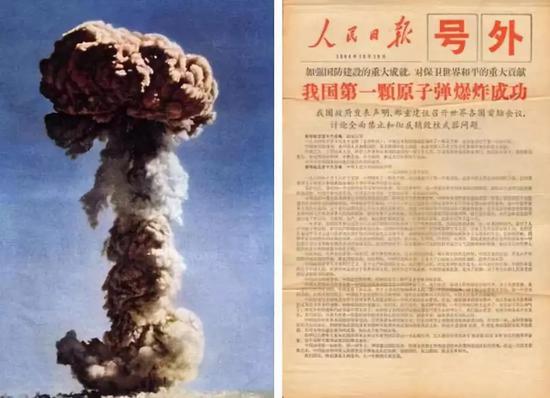

昨天是中国第一颗原子弹爆炸成功55周年纪念日,我们现在回头去看1964年10月16日罗布泊戈壁滩上的那声“东方巨响”,回望上世纪60到80年代的那段峥嵘岁月,整个“两弹一星”战略工程对我们这个新中国、对我们这个民族的战略意义是无论如何高估都不为过的。

1964年10月16日我国第一颗原子弹爆炸成功

正如邓小平曾经讲过的那样:“如果60年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志”。

因此,这里我们要首先向为“两弹一星”工程隐姓埋名、无私奉献的功勋科学家、广大科技工作者、解放军各级指战员表达我们深深的敬意和怀念。

那么,作为走过了55年光辉历程的新中国战略核力量,其装备水平、投送能力究竟发展到了怎样的水准?我国战略核力量秉承的战略学说与使用原则究竟是什么?尤其是在国庆七十周年大阅兵上战略打击方队以空前阵容亮相的情况下,我战略核力量是否还存在着什么亟待弥补的短板呢?今天笔者就来略微言说一二。

国庆七十周年大阅兵上的东风-41弹道导弹

还是首先说好,关于战略核力量的所有材料和数据都来自于网络公开资料,大伊万没那个本事去搞涉密资料,也不会往外放一些不负责任的、天花乱坠的所谓内部数据。下面我们就开始文章。

中国战略核力量的装备水平

首先需要向大家说明的是新中国战略核力量的装备水平。众所周知,我国的核武器试验从1964年10月16日试爆首枚原子弹开始,一直到1996年7月29日最后一次地下核试验告终,前后共进行了45次核试验,试验次数是五个联合国常任理事国中最少的。

中国首枚原子弹试爆

但是,相比美苏两国单纯为了“展示其力量和决心”所实施的大量“近实战条件下的核试验”,也相比法国在突破热核武器构型与核弹小型化阶段所进行的大量验证性核试验,中国的核武器试验可谓是做到了“次数最少、突破最多、效率最高”:

“次数最少”不用说了,“突破最多”则主要指的是我国借助这45次核试验,起码实现了在核武器研发领域的6次重大技术突破;而“效率最高”则指的是我国在核试验方面几乎做到了“每一次试验都达到了预期目的”、“每一型实战弹头都可以通过1到2次试验成功定型”,这不仅相对于英、法两国而言,即使是相对美苏两个核强国也堪称了不起的成就。

中国核物理学家:于敏

就以中国在核武器研发领域的“6次重大技术突破”而言,根据于敏同志与薛本澄同志后来公开的材料,这“6次重大技术突破”排除掉最后一次可能是计算机模拟核爆炸,前面五次分别是:突破原子弹技术、突破氢弹(热核武器)技术、突破中子弹技术、突破小型化初级制造技术、突破先进核弹头设计技术。

中国首枚氢弹试爆

如果将这些技术突破与我国核弹头的技术划代结合在一起,可以将我军目前已经装备的战略/战术核弹头划分为如下几代:第一代是以1964年试爆的原子弹和1967年试爆的氢弹为代表,这两型核装置在试验时就是以核航弹的构型出现的,可以由空军的轰-6甲或轰-5甲携带,属于第一代可以实战的核武器;

中国第一代核武器均为航弹

第二代则是以1976年的第21次核试验、1987年的第34次核试验为代表,这两次核试验定型的是用于某型洲际弹道导弹和某型潜射弹道导弹的大型单弹头,属于第二代初步小型化的、大当量的热核武器;

第三代则是以薛本澄总师于1980年代末提出的“某型先进核弹头”为代表,九院公开资料显示该型核弹头“要求达到世界最先进水平”,从试验进度来研判无疑属于第三代小型化、大当量,既可用于井射洲际弹道导弹也可用于机动洲际弹道导弹的分导式弹头。

俗话说得好,“敌人的指责是最大的褒奖”,而根据美国1999年5月由众议员克里斯托弗。考克斯抛出来的那份著名的《考克斯报告》里面气急败坏的说法,“PRC…document confirms the theft of information on the U.S。 W-88 sometime”,直指“中国盗窃美国W88型核弹头技术”,W-88型热核弹头咱们之前都说过,是目前世界上技术最先进、威力最强大的战略核弹头,连美国人都认为中国核弹头小型化技术及威力能与W88媲美,我军的核武器装备水平可见一斑。

当然,有了战略核武器,咱们还得有载具给它打出去。相对于核武器的水平极高,中国的导弹研发事业尽管一直有钱学森、梁思礼等老一辈科学家的呕心沥血,但受1960到1980年代国家整体科技实力所限,我军的核武器载具在相当长的时间里都处于“技术水平较低、装备规模较小”的情况。

首先是钱学森于1965年3月提出的“八年四弹”计划,即从1966年到1972年先后完成DF-2和DF-3型中程地对地导弹、DF-4型中远程地对地导弹、DF-5型洲际弹道导弹的研发,但由于各种因素的影响,到1972年完成研发的实际只有东风-2/3/4三个型号,实战部署的则只有DF-2和DF-3,理论上可以对北方强敌形成巨大威胁的DF-4则一直到1970年代后期才开始批产服役;

而由梁思礼担任总师的DF-5型洲际弹道导弹则直到1980年5月的“580”任务(即著名的“我国向南太平洋预定海域发射运载火箭成功”)才完成全射程试验,正式批产入役更是要等到1990年代了;到1980年代后期和1990年代前期,受国际形势的剧变与国内经济形势的改善,我国的洲际与中程战略导弹研发才步入“快车道”,连续研发出DF-21系列和DF-31系列两种机动发射的固体燃料弹道导弹,其中DF-21作为新一代中程弹道导弹,成功发展出了DF-21C和DF-21D两种精确打击改进型,而DF-31作为新一代远程弹道导弹,也发展出了DF-31A和DF-31AG两种性能优化、射程增加的改型。

更不用说,伴随着进入21世纪后我国的科技与经济实力进一步增强,在战略导弹研发领域结出的硕果越来越多,截止目前已经正式形成了以DF-21C/D和DF-26两大系列为代表的核常兼备中程打击体系、以DF-31A/AG和JL-2A为代表的中远程战略核反击体系,以及以著名的DF-5B、DF-41、JL-3(在研)为代表的洲际战略核反击体系。在国庆七十周年大阅兵上闪亮登场的4枚DF-5B型井射洲际战略核导弹、16枚DF-31AG型和16枚DF-41型机动发射战略导弹、12枚JL-2型潜射战略导弹就是最好的证明。

我国战略核力量的使用原则

可能有很多读者注意到了,笔者在论述我国的核打击体制时在大多数时候依然沿用了“战略核反击”这种规范性表述,这也带来了很多读者的不解:明明已经有了相当强大的战略核力量,为何还一定要秉持“核反击”原则呢?

笔者觉得这并没有什么不妥,一方面,我国和美国所面临的战略环境毕竟有着根本的不同,冷战时期美国与苏联的核交火战场以西欧大陆为主,且多是以战术核武器交火实施战役突破为前导,在此基础上美国的核实战派秉持的是“不拒绝首先动用核武器,但谨慎地选择升级强度,不至于一下子就升级到核交换上去”,而我国本土一旦遭到核打击,无论是战术核攻击还是战略核攻击,其结果必然是直接导向核交换,不存在先后手的问题;

另一方面,在我军目前已经建立了相当强的早期预警系统的情况下,足够将战役层面上的“落地核反击”原则更改为反应速度更快的“空中核反击”原则,而伴随着加固井射洲际弹道导弹与机动式洲际弹道导弹的部署,强敌试图使用核突击解除我核武装的企图也变得越来越不切实际,足够我军保留相当强的反击力量;

最后,作为秉承“不接受任何核讹诈,也不会用核武器去讹诈别人”这一光荣传统的大国,“绝不首先使用核武器”是我国向世界各国作出的庄严保证。

尽管目前我国的战略核力量建设还有最后一块短板亟待补齐(即我们之前所说的空基战略核力量),但作为55年来筚路蓝缕、艰苦创业一路走来的中国核力量,当今我们所装备的一切、看到的一切足以告慰先烈,而继续奋进,建设一支更强大的战略核力量,无疑也是对这些开拓者们最好的、最深刻的怀念。