在国庆阅兵中,攻击-11独占鳌头,因为不算飞机的话,这是所有参阅装备中唯一单独出现的,连惊鸿一瞥的无侦-8都有两架,万众瞩目的东风-17和东风-41更是黑压压的一片。据说这也是唯一尚未最后定型、装备就参阅的装备,其他的都是现役装备。这或许暗示了攻击-11不同一般的重要性。重要性的另一个方面是:这可能是沈飞卧薪尝胆之作。

坊间肯定会有各种山寨说,认定攻击-11模仿这个、抄袭那个。对于这些说法,笑笑就好。恶魔永远是在细节之中。对于工程技术来说,不谈细节,连耍流氓都没有资格。

那攻击-11有些什么可谈的细节呢?

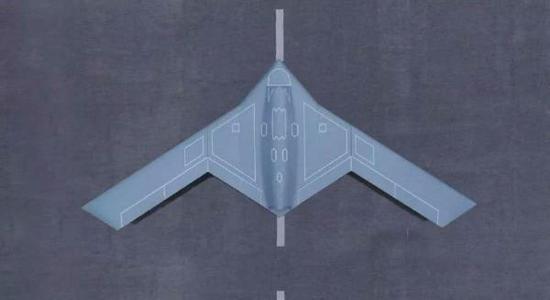

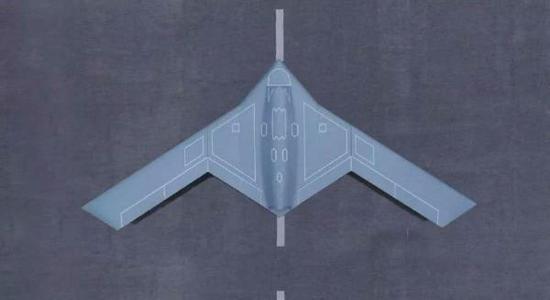

这是一架无尾飞翼,具有高度隐身特性,采用单台发动机,前三点起落架。机内弹舱的细节无法从阅兵中看到,但相信可以容纳足够数量和重量的各种弹药。既然坐镇在无人机方队的中军帐,这自然是无人驾驶的。

无尾飞翼固然是没有机身、没有尾翼的。没有机身问题不大,只要中部足够肥厚,发动机和有效载荷都有地方容纳。没有尾翼就比较麻烦,飞机的俯仰和偏航就不大好控制。

虽然诸如弹舱等细节无法从阅兵中看到,但它的一些细节还是可以看出来的

无尾飞翼是从无尾三角翼进一步发展过来的,当然无尾三角翼只是没有平尾,垂尾还是有的。无尾飞翼则连垂尾也省略了,需要其他办法来弥补垂尾的作用。

诺斯洛普B-2用两侧靠近翼尖位置的机翼后缘扰流片解决。扰流片在上下翼面对称设置,靠不同开度产生左右不同的阻力,以实现偏航控制,同时避免产生不必要的滚转力矩。但为了在正常飞行时随时保持足够的偏航控制灵敏度,左右的两对扰流片总是保持一定的开度,这不仅增加了阻力,也略为破坏隐身。

攻击-11的水平方向控制方法与B-2相似

相比之下,X-47的两片阻力板的设计更多是考虑了舰载的需要

从水平方向控制角度来看,“彩虹7”和X-47的设计更加相似

诺斯洛普X-47B也有类似的控制面,只不过上翼面用扰流片兼职,下翼面用副翼兼职,在结构上比B-2的双层副翼简单,也更符合舰载机的特点。舰载机要求高下沉率,大型扰流片可以在需要时迅速抵消升力,帮助下滑轨迹控制,也在着舰后立刻产生向下的压力,确保飞机不会因为起落架的弹性减震而弹起飘飞。但不对称的翼面对飞控的要求高一点。另外,X-47B在尾喷口里有一片竖立的分割,一直延申到喷口后方V形底板的尾端。这是不可动的,起一点垂尾里固定部分的作用。由于燃气速度较高,较小的翼面就能达到很大的垂尾安定面的作用,但推力有所损失。好处是扰流片-副翼在平时可以开度更小,阻力损失较小。扰流片还兼职减速板,B-2也一样。

X-47B的尾喷口内有一片分割,可以起到类似垂直安定面的作用

攻击-11没有X-47B那样的上翼面扰流片。从公布的“利剑”无人机(这是攻击-11的前身)的图片来看,采用的还是B-2的对称双层扰流片-副翼的结构。

无尾飞翼还是有相当于平尾的气动控制面的。无尾三角翼的襟翼和副翼兼做平尾,由于机身长度和重心、升力中心的关系,襟翼、副翼的位置足够靠后。无尾飞翼没有机身,纵长较小,襟翼、副翼的控制力矩就十分不足,俯仰控制是很大的挑战。

说起来,机翼有平直翼、后掠翼和三角翼,飞翼也一样。平直翼的升阻比最高,但阻力大,只适合低速、长航时飞行。平直翼飞翼更大的问题在于纵长实在太小,俯仰控制的问题最大。平直翼飞翼较少见,典型例子有洛克希德RQ-3“暗星”,当然这也可算作翼身融合体,而不是真正的飞翼。RQ-3一号机就是因为俯仰飞控问题而坠毁,二号机增加了一块“燕尾”,改善了俯仰控制,但项目最后还是取消了。

后掠翼的阻力比平直翼小,但升阻比有所损失。飞行速度提高,但依然可以维持较高的留空时间。现代喷气客机是清一色的后掠翼。后掠翼有前缘与后缘平行的简单后掠翼,米格-15、英国“闪电”就是这样的。前后缘对齐在气动上没有特别的好处,但是便于制造,更是有利于隐身,减少回波的峰值方向。到无尾飞翼上,这就是B-2、诺斯洛普RQ-180的基本构型。中国的“彩虹-7”也是这样的。更常见的是前缘后掠较大、后缘后掠稍小的箭形后掠翼,在阻力相当的情况下,翼面积增大,翼内油箱加大,翼根加长,结构受力改善。到无人飞翼上,达索“神经元”、洛克希德RQ-170、苏霍伊S-70“猎人”就是这样的。

前后缘平行的后掠翼在B-2、RQ-180、彩虹-7等机型得到采用,主要是出于隐身考虑

后掠翼的后掠角增加到一定程度后,翼根扭转力矩急剧增加,后掠角继续增加的结构重量代价太大,所以后掠翼构型的高速潜力有限。三角翼容易继续增加后掠角,减阻潜力更大。而且三角翼的翼面积更大,有利于容纳肥厚的中线部份,翼根更长,结构受力更好,主起落架与前起落架的间距和主起落架左右机轮之间的间距都比较大,有利于着陆的稳定。

三角翼的后缘一般是平直的,但也可以浅后掠(此时与后掠翼的界限很模糊,可以展弦比加以区别)或者前掠。在无尾飞翼上,波音“幽灵射线”为后缘浅后掠的三角翼构型,攻击-11也是这样;通用动力-麦道A-12“复仇者II”为平直后掠的三角翼构型;诺斯洛普X-47A为后缘前掠的三角翼构型。

但这些无尾飞翼都不是为了超音速而选择无尾三角翼构型的,攻击-11也大概率达不到超音速,而是只有高亚音速。现有的固定进气口(而且无附面层分离)和喷口都不适宜超音速。比照同样采用固定进气口的西方同类无人机,如X-47B、达索“神经元”、英宇航“雷神”、苏霍伊S-70“猎人”,都是高亚音速的。超音速也需要不同的飞控机制,在有尾飞机上需要增大垂尾面积才能保持稳定,现在还没有超音速无尾飞翼的先例。

三角翼构型的翼根较厚更适合尺寸相对小的飞机

法国“神经元”无人机也采用了三角翼设计

另一方面,有人引用中国专利,说明攻击-11的后掠角可能为55度。如果属实,按照马赫角推断,这意味着M2一级的速度,大大超过了高亚音速的攻击-11的需要。但这样可以加长纵长,使得充当兼职平尾的襟翼和副翼位置更加靠后,可以改善俯仰控制。

不过大后掠角在低速时“兜不住”迎面气流,容易造成气流分离,导致翼尖失速。北美F-100“超佩刀”战斗机在整个服役期间有1/4损失于失事坠毁,大多发生在大迎角机动或者着陆期间,就是受害于这个翼尖失速。X-47A也是大后掠三角翼飞翼,后缘还略为前掠,使得纵长较长,改善了俯仰控制,但低速性能达不到要求。与X-47A的研究机性质不同,X-47B本来是作为技术验证机甚至生产型的先导机研制的,在大大放大的同时,在气动布局上也“痛改前非”,采用大后掠菱形中央升力体与小后掠的后掠翼相结合的构型,两段式的前缘略微降低前向隐身,增加了翼展和翼面积,但最主要的是大大改善了机翼的升阻比和低速特性,也使得升力分布更加靠后,加强静稳定性。

攻击-11反其道而行之,保持了大后掠的直线前缘和优秀的前向隐身,但在后缘增加了向后突出的大型V形结构。三角翼构型本来已经使得升力分布有所后移,但这个大型V形尾在大迎角飞行时产生额外的低头力矩,有点像苏-27在眼镜蛇机动后依靠靠后的升力分布使得机头自然回落一样,加强低速大迎角飞行时抗翼尖失速的能力。V形为也便于肥厚的中线尽量向机尾延申以容纳更长的机内弹舱。V形还打断连续的飞翼后缘轮廓线,有利于后向隐身。

V形对发动机喷流从下方的遮蔽作用则是次要的,单为了遮蔽作用,不需要那么大的V形尾。另外,这样的遮蔽只对高空飞行有用。对于隐身飞机来说,高空是双刃剑。距离本身就是最好的隐身帮手,高空确保对地面雷达的最低斜距;但高空无遮无拦,不容易利用复杂环境隐蔽自己。无尾飞翼到底是高空突防有利,还是低空突防有利,不能一概而论,要看具体任务环境。不过在阅兵式上,V形尾的沟槽与机体是同样的涂色,这可能是为了阅兵时的美观。实用化后大概率会改用黑色涂料,有利于耐热和散热,也便于维护。

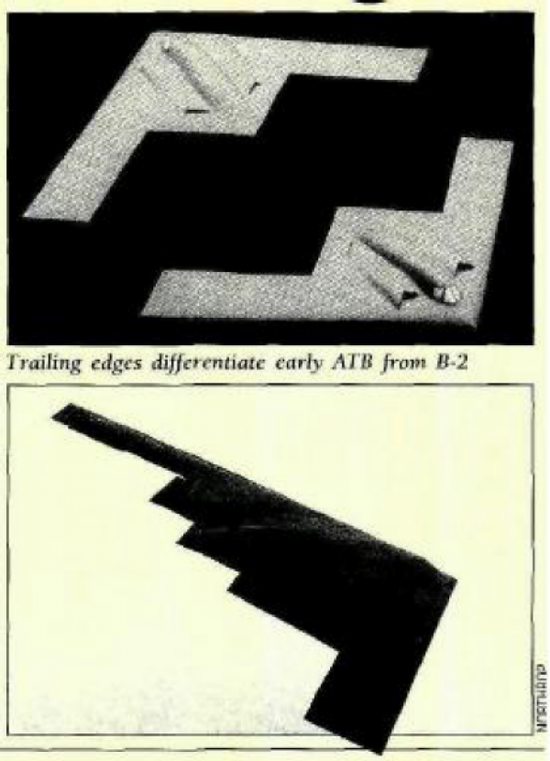

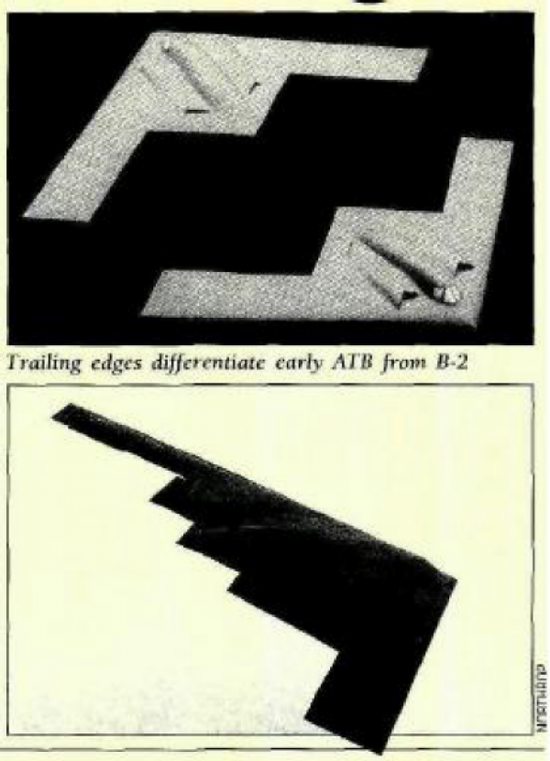

X-47B和攻击-11殊途同归,哪一条技术路线更有潜力,只有等大量使用经验才能证明。中国航空对有益的经验来者不拒,航天科技11院的“彩虹-7”的技术路线就更加接近X-47B。另一方面,RQ-170“哨兵”、RQ-180、 “雷神”、“神经元”、“幽灵射线”等的气动外形都相对简单,没有对低速大迎角时翼尖失速的特别考虑,未必是他们有独门暗技,很可能是研发还没有到需要考虑这些问题的地步,或者以侦察、监视为主的定位对机动性没有要求,对低速大迎角时的翼尖失速问题不敏感。以上舰为基本定位的X-47B就不同,以攻击为基本定位的攻击-11也不能无视这个问题。这种对细节的重视也间接说明了攻击-11的高度实用化的技术状态,而不仅仅是技术验证机。很多气动细节都是在工程研发到相当程度后才加入的。B-2的原始设计就是简单的菱形加从前缘延长的简单后掠翼,但后来发现,菱形后缘的前掠太大,导致后缘气动控制面的控制力矩不足,但发动机位置已定,全机的基本气动和重量分布已定,只好把原来的中央简单菱形体的后半加宽,现在V形后缘改成“复合W形”(严格来说是三尖的VW形)。发动机喷口原来骑坐在V形后缘,现在好像“缩进”到“复合W形”的凹入位置一样,但实际上位置没变。这样使得后缘气动控制面位置更加靠后,升力分布也稍稍后移,改善静稳定性和俯仰飞控力矩。

进入工程研发阶段后,很多初期设计中的“理想化”设计都需要向实际需求妥协,如B-2轰炸机在早期概念设计阶段的后缘形状和最后服役的形状就有很大区别

攻击-11对隐身高度重视。除了基本的无尾飞翼构型外,襟翼、副翼的侧面边缘采用了“削边”处理,使得气动控制面在动作时依然只有尖锐的边缘暴露在侧面的雷达照射之下。这样的细节只有F-22、F-35这样已经经过精雕细琢的工程化产品上才见到,而不存在于各种技术验证机上,包括X-47B。这从另一个方面说明了攻击-11的技术成熟程度。

攻击-11的进气口没有人们期望的“蚌形鼓包”。很多人认为,即使不需要附面层分离,也需要鼓包对进气口有所遮挡。其实不然。战斗机的单发通常在机体底部,重心低,也避开座舱结构对进气道的遮挡。无人机没有座舱问题,发动机安置在顶部也没有问题。事实上,顶置更好,可以把机腹空间腾出来,作为机内弹舱。即使是亚音速进气道,也需要S形,对进气减速增压。以F-16为例,这个S形就是进气道底部向上隆起的“驼背”。只是没有隐身考虑时,S形不一定达到完全遮挡发动机正面的要求,才有隐身进气口的问题。对于攻击-11来说,只要在设计的时候有所考虑,在进气道顶部向下突出的“驼背”做到完全遮挡不是难事,必要时增加叶子板式的雷达屏障也是可以的,高亚音速对进气损失的宽容度较大。

美国F-35战斗机的S型进气道

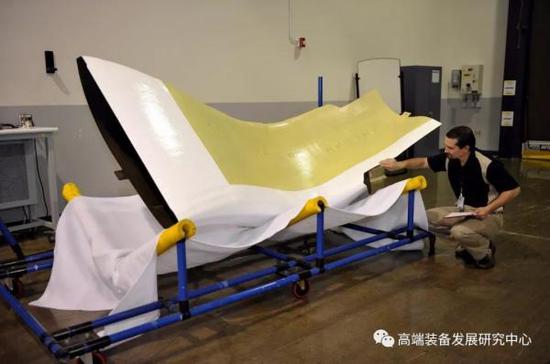

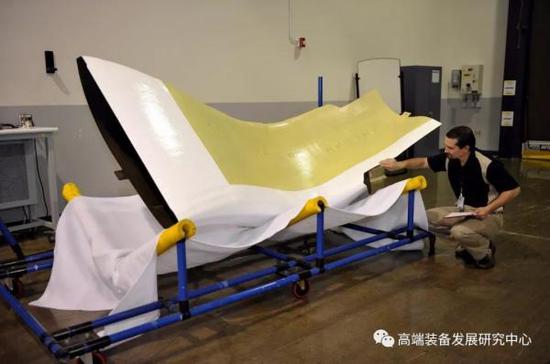

国内某公司为隐身巡航导弹开发的S型进气道部件

攻击-11的发动机不仅顶置,而且位置相对居中,靠近重心,喷口远离飞翼后缘,V形尾上有浅沟槽。主流无尾飞翼的发动机位置通常靠近机尾,喷口直接整合进飞翼的后缘。作为攻击机,攻击-11的居中的发动机位置与机内弹舱重合,有利于减小投弹前后的重心移动,这对纵长和俯仰控制力矩本来就不足的无尾飞翼很重要。侦察机则不同,除了燃油,机上载荷是固定的,只要设计时考虑到了,发动机位置靠前靠后无所谓。但攻击机不然,弹药重量较大,投弹前后的重心移动是不必要的飞控挑战。苏-57的中线后弹舱就有这个问题,尽管大小与前弹舱相似,但无法携带重型弹药。

此前曾流传出半公开的“利剑”无人机的图片,采用俄罗斯的RD33涡扇或者是国产对应的涡扇13。有意思的是,这是加力涡扇,尾喷管的羽片暴露无遗。这不仅不利于隐身,也带来很大的疑惑:莫非“利剑”是超音速的?但固定的进气口和喷口又不像适用于超音速啊?

事实可能没有那么复杂,只是在设计上就准备用RD33或者涡扇13这一级但非加力的发动机,加力涡扇只是为了省事而拿来先用,但最后使用的有可能是涡扇19先进中推的非加力型。一般认为,攻击-11是 “利剑”无人机的完成版。据透露,“利剑”的翼展约14米,起飞重量估计在10-15吨级。作为比照,X-47B翼展约19米,最大起飞重量20.2吨,采用非加力的普拉特-惠特尼F100-220U,军用推力从基本的F100-220的65kN增加到74kN。苏霍伊S-70“猎人”与X-47B相仿,翼展20米,最大起飞重量20吨,采用一台非加力AL31涡扇。较小的达索“神经元”的翼展为12.5米,最大起飞重量7吨,采用一台罗尔斯-罗伊斯“阿杜尔”Mk951非加力涡扇,军用推力40kN。对于涡扇19,比照同级的通用电气F414,非加力推力达到58kN级,涡扇19在非加力改型后,军用推力可能在65kN级。联想到不久前沈飞的孙聪前往贵州调研的消息,而涡扇19就是贵州的,其中关联或许超过外界联想的FC-31“鹘鹰”,而包括攻击-11。当然,真相只有等未来解密了。

攻击-11的载弹量还没有公布,作为比照,强-5可携带2吨外挂弹药,最大起飞重量11.8吨;20吨级的X-47B和“猎人”都可携带2吨机内弹药,但航程比强-5大大增加。较小的“神经元”只能在机内携带两枚230公斤的炸弹,最大起飞重量7吨;更小的“雷神”只能机内携带两枚导弹。攻击-11估计起飞重量介于X-47B和“神经元”之间,但作为攻击机,载弹量需要达到2吨级才有意义,否则只是具有攻击能力的侦察机,代价是减少的机内燃油量和航程、留空时间。X-47B的航程近4000公里,“猎人”更是可达6000公里,攻击-11可能达不到这样的航程,也看不到有空中加油能力。

攻击-11的作战使用方式也没有公布。从名称推断,这是以对地攻击为主的,如果有侦察、监视能力,那应该是第二位的。无尾飞翼的隐身性能优秀,较低的翼载意味着优秀的高空性能,是天然的侦察、监视平台。但相比于X47B和“猎人”,攻击-11可能航程和留空时间不足。“彩虹-7”的构型更适合长航时、高空巡航,或许两者正是这样分工的。

攻击任务有两大类:

1、突防攻击,具有特定的目标和任务,具有规定的时间,一般要求快进快出

2、猎歼攻击,只有泛泛的一般任务,没有具体目标和时间,一般要求长时间徘徊待机

由于航程和留空时间有限,攻击-11的定位更可能偏向突防攻击。这也降低了自主攻击的要求。攻击-11肯定有必要的光电甚至雷达,但突防攻击在出击时就任务清晰,而且目标很可能在遥控距离内,火控方面的自主度或许要求并不高。这不是说攻击-11是全程遥控的。起飞、出击、巡逻、返航、着陆这些简单任务要实现自主并不难,但在人工智能尚且不够完备的现在,应付突发情况和需要判断复杂情况的时候还是由人工遥控较好,尤其是目标确认和武器释放。这样的自主与遥控混合的方法在近期是最现实可靠的方法。

美国和欧洲在无人作战飞机的研发上“半途而废”,不是因为基本的自主飞行解决不了,而是专注于猎歼攻击,而这些需要复杂判断的地方还做不到可靠的人工智能。攻击-11这样的反其道而行之不追求十全十美,能做的先做起来,后续改进成熟时随时往里加,这样的快速迭代发展其实是复杂问题工程研发的不二法门。在闭门造车中勉强追求一步到位常常弄成“永远在路上”,但快速迭代也是要有雄厚经济实力支撑的。

很多国家总想着“一口吃个胖子”,让无人机又能长时间滞空监视,又能携带重型载荷进行攻击,还疯狂暗示未来能上舰……但这些互相影响,甚至互相矛盾的功能要同期全部实现,结果就是“永远在路上”,最后下马了

攻击-11可能也有携带空空导弹的能力。在网络化、信息化的现在,自身缺乏雷达和火控并不要紧。携带空空导弹的攻击-11可以作为隐身的空中机动前置发射架,在其他飞机或者地面的引导下,偷袭或者伏击敌机。攻击-11不需要强悍的空中格斗能力,高度隐身就是必要的生存力保障。实在逃不掉、被击落,那也只是无人机,不是不可接受的损失。

这也是全复材的作战飞机。中国航空已经拥有丰富的复材经验,全复材飞机也有歼-20、“鹘鹰”,但量产的全复材无尾飞翼这还是第一架,有不同的挑战。走通这条路对更多、更大、更高性能的无尾飞翼的重要性不言而喻。至于万众期待的上舰,就机翼不可折叠的现状来看,还看不出上舰的可能,但未来的上舰是必然的,只是攻击-11的舰改还是全新研制的问题。

现在还没有公开消息说明攻击-11是沈飞还是成飞的。“利剑”无人机是沈飞的,因此有理由相信攻击-11也是沈飞的。作为共和国的老大,沈飞在打造中国航空的中有特殊贡献,但也因为长期处在成飞的阴影之下而饱受诟病。沈飞的重振是所有人的希望,攻击-11或许是沈飞交出的第一份亮丽的作业。

同时,攻击-11是中国第一种达到实用化的无尾飞翼。无尾飞翼是很有前途的构型,但也是富有挑战的构型。通过攻击-11的研制和大量的实际使用,沈飞获得大量有用的经验。比攻击-11更大、更重、具有更高自主能力的攻击-xx只是时间问题。另外,中国还需要A-12“复仇者II”一级的有人驾驶(或者有人-无人双模式)重型攻击机,具有高度隐身、准战略攻击和ISR能力。在理想情况下,这不仅供陆基使用,还应该上舰。沈飞的舰载和无尾飞翼经验是独特的优势。

沈飞,攻击!